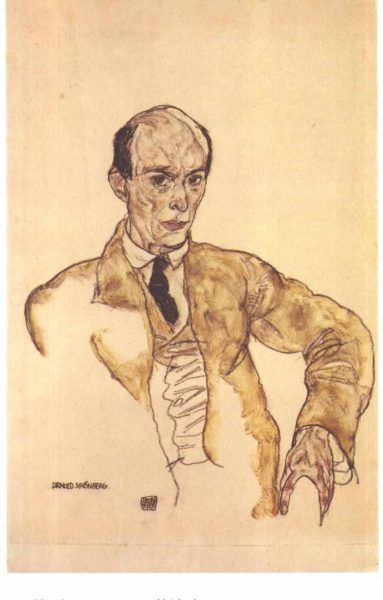

Le vicaire français

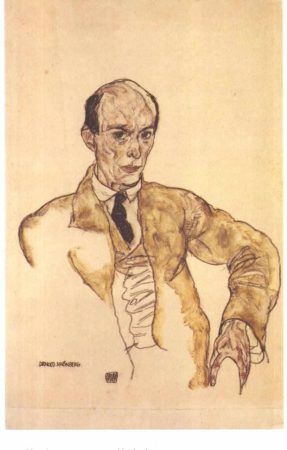

d’Arnold Schönberg

Le vicaire français

d’Arnold Schönberg

Introduction

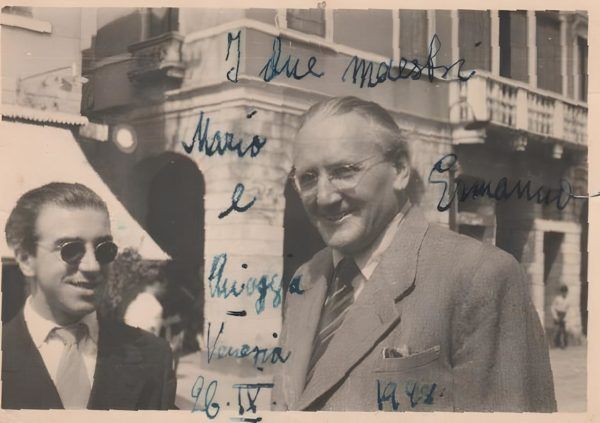

Comparable d’une certaine manière à Hector Berlioz, affirmant au long de ses Mémoires que sa vie avait été un roman, Max Deutsch fut un personnage hors du commun. Issu de la bonne bourgeoisie juive viennoise, il disait avoir entendu Johannes Brahms (1833-1897) au piano quand il avait trois ans. Plus tard, Deutsch eut deux idoles : Gustav Mahler (1860-1911) et Arnold Schönberg. Il racontait avoir suivi Mahler dans les rues de Vienne lorsqu’il était âgé de huit ans. La rencontre avec Schönberg, vraisemblablement survenue en 1910, décida de l’existence future de Deutsch. Il incarnait pour lui « l’impératif catégorique de la pensée ». La parution, en 1911, du Traité d’harmonie de Schönberg constitua le chemin de Damas du jeune homme. Il passa trois jours et trois nuits à le lire. Il s’avère aussi intéressant de noter que Deutsch – l’élève de Schönberg ayant pris nettement moins de leçons avec lui que d’autres – devint son assistant pour certaines tâches et le continuateur de ses activités pédagogiques. Concernant celles-ci, la raison en était simple. Alban Berg et Anton Webern moururent respectivement en 1935 et en 1945. Deutsch leur survécut des décennies. Il enseigna, en quelque sorte, à leur place.

On ne dispose pas d’informations biographiques totalement fiables sur l’ensemble du parcours terrestre de Max Deutsch. Une partie de son existence aura senti la poudre : sa proximité avec le Parti communiste allemand (KPD) et son intérêt pour la révolte spartakiste berlinoise de 1919 ; les malédictions qu’il adressa à ceux l’ayant rangé par les artistes dits « dégénérés » ; son séjour à Madrid peu avant le début de la guerre civile en Espagne. Par ailleurs, Deutsch sut combiner ses origines bourgeoises avec la lutte contre les injustices sociales. Il apprécia aussi beaucoup le Berlin festif de la République de Weimar. On retrouve ces aspects, comme d’autres, dans le documentaire réalisé en 1998 par Mustapha Hasnaoui. Il est intitulé Max Deutsch, un pédagogue rebelle.

Au service de Schönberg

Max Deutsch consacra sa vie à la défense et à l’illustration d’une incarnation transcendante. Elle était portée, pour lui, par son maître Arnold Schönberg. Il le considérait comme le Moïse de la musique. Cette analogie prend tout son sens quand on remarque que la révélation divine du Sinaï se produisit par le son, grâce aux propos d’une voix énigmatique. Elle serait au cœur de Moïse et Aaron, le chef-d’œuvre lyrique de Schönberg.

Les disciples de Schönberg, dont Deutsch, devinrent les missionnaires du sérialisme, ayant produit une hégémonie devant régner au moins un demi-siècle sur la production musicale, à tout le moins parmi l’espace germanophone. Une personnalité d’envergure comme le pianiste Artur Schnabel (1882-1951), éminent représentant du grand style viennois et interprète de premier ordre de Schubert ou de Beethoven, était très intéressé par les aventures esthétiques radicales. Il suivit avec un vif intérêt les répétitions préalables à la création mondiale du Pierrot lunaire, s’étant tenue à Berlin en 1912. Également compositeur, Schnabel écrivit des partitions marquées du sceau sériel. Ses œuvres – dont la Sonate pour violon seul de 1919 – contrastent grandement avec l’esthétique passée des Haydn ou des Mozart dont il fut un interprète inspiré. Quant aux compositeurs postromantiques, ils eurent en la personne de Max Kowalski (1882-1956) un représentant ayant aussi signé un Pierrot lunaire. L’esthétique en diverge de celle utilisée par Schönberg pour son œuvre éponyme.

Deutsch se mit au service d’un homme – Schönberg – ayant à Vienne l’image d’un artiste incompris. Comme le relate la presse vernaculaire de 1912, les instrumentistes des orchestres de la capitale de l’Empire austro-hongrois affirmaient que la musique et les tableaux de Schönberg risquaient de faire perdre l’ouïe et la vue. L’intérêt suscité à Berlin par Schönberg au moment de la création mondiale du Pierrot lunaire la même année oscilla entre le scandale et l’enthousiasme émanant d’une minorité d’individus éclairés. Ensuite, Deutsch eut à cœur de susciter, une fois installé en France, des exécutions du Pierrot lunaire. L’une d’entre elles eut lieu à Paris en 1927. Il y dirigea l’œuvre avec le concours de la soprano Marya Freund (1876-1966). Mais des moyens financiers des plus restreints empêchaient un accroissement des activités nécessaires.

Deutsch ne fut pas le premier à conduire le Pierrot lunaire en France. Cette tâche revint à Darius Milhaud durant l’un des concerts Jean Wiéner, donné Salle Gaveau début février 1922. Comme le public parisien tenait à ce que les œuvres vocales de compositeurs étrangers soient données en français, Deutsch demanda au poète Jean Cassou (1897-1986) une traduction du Livre des jardins suspendus opus 15. Elle déboucha sur un travail commun de prosodie, l’un et l’autre devenant son signataire. Qu’il s’agisse du Pierrot lunaire ou du Livre, musiciens et mélomanes découvraient une valorisation inédite des textes littéraires. Elle reposait sur l’utilisation expression d’une formation instrumentale de chambre, au demeurant la même pour les deux œuvres.

L’opus 15 étant destiné à une soprano et à un piano, Deutsch réalisa son objectif avec des moyens très limités. La France de l’avant-guerre ne vécut jamais l’exécution des grandes œuvres orchestrales de Schönberg. Elles faisaient appel à des effectifs considérables et nécessitaient une technique instrumentale alors perçue comme trop complexe.

Il fallut attendre septembre 1973 pour que l’Opéra de Paris présente Moïse et Aaron comme spectacle d’ouverture de la première saison de Rolf Liebermann (1910-1999). Ici encore, il fut offert dans une traduction française signée Antoine Goléa (1906-1980). N’étant pas directeur d’un théâtre lyrique, Deutsch fut confronté à l’impossibilité de pouvoir programmer Moïse et Aaron. Mais il suivit de près, depuis la France, les projets de création de l’opus magnum de Schönberg. Il tenta d’attirer l’attention des décisionnaires sur l’importance de son maître, allant jusqu’à leur expliquer que l’un de ses condisciples, Egon Wellesz (1885-1974), avait publié dès 1920 la première biographie de Schönberg.

Tandis que Deutsch songeait à la création française de Moïse et Aaron, d’autres avaient le même objectif ailleurs. Tel fut le cas des chefs d’orchestre Hans Rosbaud (1895-1962) et Hermann Scherchen (1891-1966), en rivalité à ce sujet. La correspondance entre Deutsch et Gertrud Schönberg, la veuve du compositeur, reflète les soucis liés aux représentations espérées de Moïse et Aaron. La perspective de son apparition en Allemagne suscite aussi la crainte – avérée par la suite – de manifestations d’antisémitisme. On voit aussi le compositeur italien Luigi Dallapiccola s’adresser à Deutsch au sujet de l’ouvrage posthume de Schönberg. Autrement dit, Deutsch gère ce dossier – comme d’autres – depuis la France.

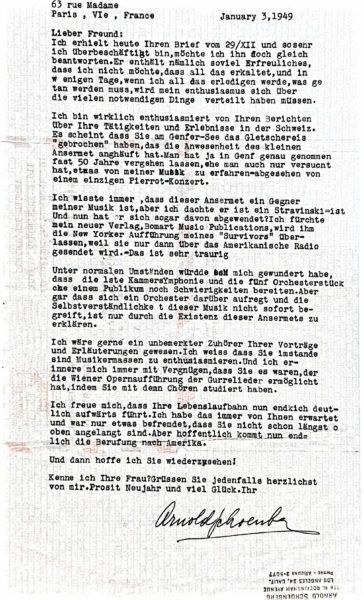

La variété étendue des activités de Deutsch en faveur de Schönberg s’avère substantielle. Il traduit même Erwartung en anglais, ce qui étonne Schönberg. Deutsch entretient en 1952 des relations épistolaires avec la BBC, en vue de la diffusion d’une série d’entretiens consacrés à son maître. Il recevra un cachet de 20 guinées pour ses peines et soins. De pareils efforts aident à dissiper un désaccord ancien, ayant duré de 1924 à 1948, entre les deux hommes. Schönberg n’avait pas apprécié que Deutsch écrive une partition d’obédience traditionnelle pour Le Trésor, un film de Georg Wilhelm Pabst (1885-1967). Contribuèrent aussi au rétablissement de relations normales les enregistrements des Cinq Pièces pour orchestre et de la Suite, réalisés sous la conduite de Deutsch. Dès lors, des échanges scripturaires restés inédits réunissent à nouveau Deutsch et Schönberg entre 1947 et 1951.

Les modifications de la vie musicale parisienne firent, avec le temps, que Deutsch se vit confronté à une sérieuse concurrence dans le domaine du combat en faveur de Schönberg. Fondé en 1953 et ayant prospéré jusqu’en 1973, le Domaine musical de Pierre Boulez défendit le répertoire viennois. Il put compter sur des relais respectés parmi le monde de la culture et bénéficia du soutien de quelques mécènes. Ces derniers permirent aussi que deux des orchestres de radio allemands se déplacent à Paris afin d’y donner les œuvres à grand effectif laissées par Schönberg. La mise en route – à partir de 1976 – de l’Ensemble Intercontemporain débuta tandis que Deutsch n’avait plus que six ans à vivre. Boulez devenait, dans l’esprit collectif, le héraut de Schönberg, en dépit des préventions qu’il avait toujours eues à l’égard de son Concerto pour violon. Ce statut se trouva renforcé au moment de la parution d’une intégrale discographique de l’auteur de Friede auf Erden réalisée sous sa direction. Quant à la presse spécialisée, elle ne rendit jamais à Deutsch la justice qui lui était due.