Le combattant

Le combattant

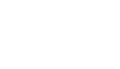

Max Deutsch avait l’âme d’un combattant. En 1913 et alors qu’il était âgé de 21 ans, il fut mis brièvement en garde à vue pour avoir fait le coup de poing au cours du fameux Skandalkonzert viennois dirigé par Arnold Schönberg. Cette manifestation déchaîna des tumultes comparables à ceux de la création mondiale du Sacre du printemps de Stravinsky à Paris la même année. Le programme du Skandalkonzert comportait des œuvres de Zemlinsky et de Mahler, tout comme les Six pièces pour orchestre opus 6 de Webern, la Symphonie de chambre opus 9 de Schönberg et les Lieder d’après des cartes postales de Peter Altenberg opus 4, signés Alban Berg. Des auditeurs tentèrent de briser plusieurs instruments de l’orchestre du Konzertverein, engagé pour la circonstance, et de frapper Schönberg. Le jeune Deutsch le protégea de son corps. Cette soirée mémorable fut abondamment commentée par la presse. Elle connut son épilogue lors de plusieurs comparutions devant la justice pour trouble à l’ordre public, coups et blessures.

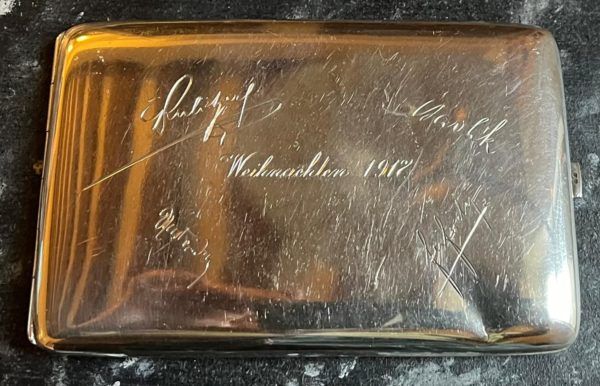

La nature combative du disciple de Schönberg ne concernait pas seulement ses activités artistiques. Âgé de 22 ans en 1914, Deutsch combattit dans les rangs de l’armée austro-hongroise, tandis que son maître servit à l’arrière des théâtres d’opérations en qualité de volontaire, à cause d’une santé fragile. La bravoure de Deutsch au combat fut telle que ses camarades lui offrirent, pour Noël 1917, un étui à cigarettes en argent. La Première République autrichienne une fois établie en 1919, la nation de Freud et de Schnitzler entra dans une période d’instabilité politique manifeste, caractérisée par un fort antisémitisme et une situation économique très grave. Les luttes idéologiques entre le nationalisme, le communisme et l’austro-marxisme se déployèrent. Ce contexte global conduisit aux émeutes populaires de 1927, ayant inspiré à Fritz Brügel (1897-1955) le chant de combat Die Arbeiter von Wien (Les Travailleurs de Vienne).

Appartenaient entre autres à ces milieux le chef d’orchestre Otto Klemperer (1885-1973) ou la comédienne Margo Lion (1899-1989), meneuse de revues engagées. Les années berlinoises de Deutsch lui permirent d’écrire la musique des films muets Le Trésor et La Rue sans joie, réalisés par Georg Wilhelm Pabst. La Rue sans joie fut lancé en 1925. La protagoniste principale en était Greta Garbo. Le film dépeint les conditions d’existence misérables dans un quartier populaire de Vienne au début des années 1920. Au cours de la même époque, Francis Poulenc rendit visite à Arnold Schönberg dans la capitale autrichienne. Il lui apporta des pots de confiture. Une pareille indication anecdotique illustre le contexte matériel de dénuement caractérisant cette période.

En 1925 Deutsch s’installera à Paris. Il s’y mariera en 1933 et y vivra presque tout le reste de son existence – soit durant cinquante-huit ans – si l’on ne tient pas compte de ses années espagnoles et de la Seconde Guerre mondiale. Deutsch fait découvrir à un public rétif les œuvres de Schönberg. L’arrivée d’Hitler au pouvoir et son esprit combatif le conduisent à s’installer en 1934 en Espagne. Il y soutient la Seconde République, déjà en proie à des agitations hostiles peu rassurantes. La période madrilène de Deutsch est très mal connue. Il la qualifia de « vrai échec » au cours d’un entretien avec Maurice Fleuret, diffusé en 1975 sur France Culture. Pendant ce séjour, Deutsch aurait enseigné et exercé une activité de conseil à la Cinémathèque de Madrid. La guerre civile débute en juillet 1936. Deutsch quitte l’Espagne. Il ne s’engage pas dans les Brigades internationales, où figurent des Autrichiens ayant à cœur de combattre le franquisme.

Survient la Seconde Guerre mondiale. Comme nombre d’autres étrangers aux racines juives et originaires d’Europe centrale, Deutsch s’engage de manière volontaire – peu après les Accords de Munich signés en septembre 1938 – dans la Légion étrangère afin d’échapper à d’éventuelles représailles si l’Allemagne nazie lançait une agression armée. Affecté à un dépôt d’artillerie, il est libéré en novembre 1940. Mais sa situation est précaire. On l’a retenu dans une caserne en tant que juif et étranger. En outre, la convention d’armistice prévoit que les individus d’origine allemande et/ou autrichienne soient livrés aux autorités d’occupation. La promulgation des deux statuts des Juifs par le régime de Vichy conduit Deutsch à trouver refuge à Juillac, une petite localité de Corrèze. Il y est caché chez Henriette de Joyet et sa nièce Janine Romagny, une résistante appartenant aux Français libres. Bien que protégé par le préfet de ce département, Deutsch fait l’objet de dénonciations. Il entre dans la Résistance.

Deutsch intègre le réseau Vélite–Thermopyles, une organisation secrète donnant dans le renseignement. Il prétexte ses activités d’entraîneur d’une équipe de football amateur pour profiter de certains contacts. Entretenant des relations avec le maquis corrézien et rencontrant le Colonel Berger alias André Malraux, l’intrépide Deutsch se voit muni de faux papiers afin d’effectuer une mission de liaison dans les environs de Grenoble. Les hostilités une fois achevées, Deutsch sera signalé comme « un résistant intégral », animé par des sentiments fortement patriotiques. Il est naturalisé français en 1947.