Le chef

d’orchestre

Le chef

d’orchestre

Max Deutsch a été formé dans un monde dont la capitale – Vienne – comportait nombre de chefs d’orchestre de grande envergure. Certains d’entre eux étaient des compositeurs de premier ordre. Cette particularité s’appliquait, entre autres, à Gustav Mahler, à Richard Strauss (1864-1949) ou à Otto Klemperer (1885-1973). Pour sa part, Arnold Schönberg poursuivit cette tradition. Il l’inculqua à plusieurs de ses disciples. On vit ainsi Anton Webern diriger des chœurs et des orchestres, tandis qu’Erich Leinsdorf (1912-1993), un autre élève de Schönberg, renonça progressivement à la composition.

Il serait naïf de s’imaginer que Schönberg n’avait pas d’expérience en qualité de chef d’orchestre. S’il conduisit, en mars 1935, La Nuit transfigurée à la tête de l’Orchestre philharmonique de Los Angeles, il avait accumulé les occasions de se trouver au pupitre quand il était à Vienne ou dans d’autres villes européennes comme Barcelone. Le maître de Deutsch put montrer son savoir-faire durant plusieurs des cent dix-huit concerts proposés entre 1918 et 1921 par la Société pour les exécutions musicales privées dont il était le fondateur. Schönberg dirigea également diverses retransmissions radiophoniques de ses œuvres pour les stations de radio après son installation à Berlin.

Max Deutsch apprit beaucoup de Schönberg à la Société pour les exécutions musicales privées, lui servant alors peut-être d’assistant-chef d’orchestre au même titre qu’Erwin Stein (1885-1958), devant plus tard émigrer au Royaume-Uni. Deutsch raconta lors d’une émission sur France Culture et dans le documentaire de Mustapha Hasnaoui qu’il avait assisté Schönberg en 1921, en vue de concerts dirigés par ce dernier au Concertgebouw d’Amsterdam. Toujours selon Deutsch, il fut félicité – à l’issue d’une répétition – par le légendaire Arthur Nikisch (1855-1922), alors de passage aux Pays-Bas. Très affairé par des activités de création pendant ses années berlinoises, Deutsch envisageait toujours une carrière de chef d’orchestre quand il s’installa à Paris. Mais le nationalisme régnait alors parmi les milieux musicaux de la capitale. De surcroît, des attitudes antisémites étaient ancrées dans le comportement de personnalités influentes comme Vincent d’Indy (1851-1931) et Florent Schmitt (1870-1958). Ce dernier se déchaîna contre Kurt Weill (1900-1950) quelques années plus tard.

L’objectif de Deutsch étant de faire découvrir la production de Schönberg au public français, il n’eut pas accès aux grandes formations parisiennes. Des décennies après, Maurice Fleuret (1932-1990), un admirateur fervent de Deutsch, rappela ces difficultés pendant des émissions retransmises sur France Culture, au long d’un livre – jamais publié – ayant dû s’intituler Une vie, des musiques : vingt entretiens avec Max Deutsch. Aussi, Deutsch se vit contraint de se limiter à des partitions n’ayant pas la nomenclature imposante des Cinq pièces pour orchestre opus 16 ou des Variations opus 31. Par la suite, les événements de la Seconde Guerre mondiale l’empêchèrent de poursuivre ses projets en tant que chef d’orchestre. Une fois la paix revenue, il parvint à se produire à Genève, avec l’Orchestre de la Suisse romande. On était alors en 1948. Mais Deutsch ne retrouva pas ultérieurement la formation helvétique. Il était l’objet de l’animosité avérée d’Ernest Ansermet (1883-1969), le responsable de celle-ci, à son égard parce qu’il était un disciple de Schönberg. De son côté, Pierre Boulez avait eu – en 1951 – une altercation violente avec Ansermet. Elle reposait évidemment sur des divergences d’ordre esthétique.

Au cours de la même période, les efforts de Deutsch se trouvèrent freinés à cause de l’émergence d’une génération de chefs d’orchestre passionnés par la musique alors perçue comme d’avant-garde. Se trouvaient à leur nombre Ernest Bour (1913-2001), Charles Bruck (1911-1995) ou Roger Désormière (1898-1963). Ce dernier avait ainsi dirigé le Pierrot lunaire au cours d’une Quinzaine de musique autrichienne, présentée à Paris en novembre 1947. Quant au jeune Pierre Boulez (1925-2016), son astre brilla bientôt de plus en plus en vertu de diverses raisons, dont sa dimension internationale croissante. Une autre de ces raisons fut le concert inaugural, en 1976, de l’Ensemble Intercontemporain (EIC).

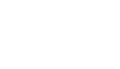

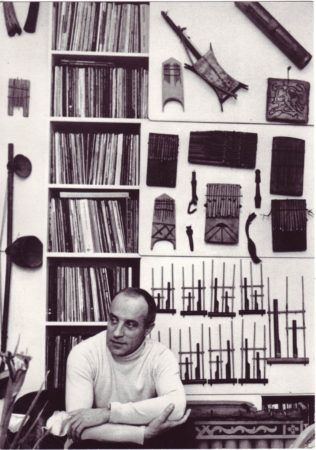

Comme il avait des activités pédagogiques à la Sorbonne, Deutsch était parvenu à fonder, en 1961, les Grands Concerts de la Sorbonne. Leur existence fut de deux décennies. Ses manifestations permettaient de le voir au pupitre. Il y conduisait des œuvres de référence de la première partie du 20ème siècle, tout comme des travaux de jeunes compositeurs, invités ensuite à les améliorer. Ainsi, en 1969, présenta-t-il un programme consacré à douze créateurs nouveaux représentant trois continents. Une pareille activité était inspirée par les activités ayant été accomplies à la Société pour les exécutions musicales privées de Vienne. Mais le cadre était inhabituel pour la France. À l’inverse des grandes universités américaines, la Sorbonne n’était pas un lieu d’expérimentation des réalisations sonores audacieuses. Elle était alors, en matière d’histoire de la musique, dominée par la figure de Jacques Chailley (1910-1999).

Les enregistrements dirigés par Max Deutsch auquel le public peut accéder aujourd’hui sont réunis sur un CD du label britannique KMI, dans le commerce depuis 2002. Il comporte les Cinq Pièces pour orchestre op. 16 de Schönberg, gravées dans les studios de Radio-Genève par l’Orchestre de la Suisse Romande en 1948. Ce CD contient aussi la Suite pour septuor op. 29 du même Schönberg enregistrée par un ensemble de musiciens français fin 1949. Il n’est pas possible, en revanche, d’identifier la formation avec laquelle fut réalisé l’enregistrement des Variations opus 31, dont la création mondiale avait été effectuée sous la baguette de Wilhelm Furtwängler.

Ce CD témoigne, en tout cas et à l’instar de plusieurs documents télévisés, de la limpidité avec laquelle Deutsch conduisait les œuvres de son maître. Il avait aussi une calme autorité naturelle, le reliant à la tradition mitteleuropéenne des compositeurs-chefs d’orchestre. D’ailleurs, Schönberg considérait aussi que Deutsch était à l’aise dans les symphonies de Mahler. Il réclama, en 1940, que Bruno Walter (1876-1962) soit destitué de ses fonctions à la NBC et remplacé par Max Deutsch ou par un jeune collègue ayant appartenu au cercle de Mahler lui-même.