Max Deutsch

& le Judaïsme

Max Deutsch

& le Judaïsme

Issu du judaïsme ashkénaze, Max Deutsch avait eu un grand-père paternel rabbin. Mais il fut plus un Juif culturel qu’un Juif religieux. Il resta fidèle aux traditions intellectuelles du judaïsme quand elles soutenaient le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et cultivaient les grandes valeurs de la démocratie. Partageant, en l’espèce, les convictions du pianiste Artur Schnabel, il ne quitta pas comme lui la communauté juive d’une manière officielle. Comme il recherchait l’assimilation, Schnabel prit cette décision à Berlin en 1910.

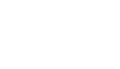

La tendance de Deutsch en matière de judaïsme relevait du mouvement libéral. Il se rapprochait, sous ce rapport, d’un courant apparu dans l’Allemagne des années 1820. La même tendance animait le lieu de prière parisien connu sous le nom de Synagogue Copernic. S’y déroula, en 1933, la cérémonie du retour au judaïsme d’Arnold Schönberg, ayant confessé antérieurement le protestantisme et désormais réfugié en France. On ne sait pas si Deutsch assista à la tenue de cet acte symbolique. Schönberg montrait ainsi sa solidarité avec ses sœurs et ses frères alors opprimés en Allemagne nazie. Au cours de la même époque, nombre de Juifs allemands étaient réfugiés en France. Figuraient parmi eux Hanns Eisler (1898-1962) et Paul Dessau (1894-1979) , aussi éloignés de la religion que Deutsch.

Deutsch ne put échapper aux persécutions antisémites mises en place en France occupée avec la collaboration du régime de Vichy. Il dut se cacher avant de rejoindre les rangs de la Résistance. À l’inverse de celui de son maître Schönberg, le catalogue des œuvres de Deutsch ne contient pas d’œuvres pouvant être exécutées durant une cérémonie synagogale. Il n’a pas composé, comme Darius Milhaud (1892-1974), une cantate destinée à fêter le centième anniversaire d’une synagogue, en l’occurrence celle d’Aix-en-Provence. Il n’a pas écrit, comme Eric Zeisl (1905-1959) un Requiem ebraico sur le texte du Psaume 92 ou, à l’instar de Luigi Dallapiccola (1904-1975), une œuvre narrant le destin de Job. L’un des rares liens créatifs de Deutsch avec le monde simple où l’on s’exprimait en yiddish se trouve incarné par un arrangement de Chansons hassidiques, réalisé en 1926. Il est destiné à un baryton et à un petit ensemble où figure notamment une clarinette, instrument symbolique du genre klezmer. Ces Chansons rejoignent ainsi, d’une certaine manière, les Trois chants juifs de Viktor Ullmann (1898-1944) et les Huit chants populaires juifs de Simon Laks (1901-1983). Malgré les Chansons hassidiques, incursion au cœur d’un univers illustré par les œuvres littéraires d’Isaac Bashevis Singer (1902-1991), Deutsch n’avait pas de relation fusionnelle avec le yiddish. Il était un pur produit de l’intelligentsia israélite austro-hongroise de langue allemande.

En tant que compositeur et que pédagogue, Deutsch utilisa le système de pensée de la tradition intellectuelle juive, tel qu’il apparaît dans la Torah – l’Ancien Testament – et dans le Talmud, son commentaire enrichi en permanence depuis des millénaires. Deutsch appréciait la pratique du mahloket, mot hébreu désignant la controverse. Il symbolise l’opposition entre les points de vue dans une discussion. Malgré son éloignement de la religion, Deutsch « parlait souvent du judaïsme », se souvient Patrick Marcland, l’un des fidèles de ses cours. « Il n’était pas du tout religieux mais cet univers était très important pour lui. En particulier afin de nous faire comprendre la société viennoise des années 1900. Y compris Mahler, Freud et les autres ! »

Pour Deutsch, la musique juive ne pouvait être que religieuse ou folklorique. Le départ, sous la menace de l’anéantissement que l’on sait, de divers musiciens autrichiens et allemands vers la Palestine mandataire ne signifiait pas pour lui un retour à des sources sonores traditionnelles. Il n’avait manifestement pas une opinion favorable à l’égard des œuvres de Paul Ben-Haïm (1897-1984), émigré d’Allemagne sous Hitler et considéré après 1948 comme le père d’une école musicale israélienne. Alors qu’il était un produit de la culture ashkénaze, Ben-Haïm s’orienta – avec une œuvre destinée au hautbois – vers le monde des traditions sonores séfarades.

Un Deutsch quinquagénaire assista à la proclamation de l’État hébreu et à son développement dans un cadre spartiate où la musique jouait un rôle important. Il put aussi constater que les œuvres de Schönberg et de ses disciples n’y passionnaient presque personne. Au cours des années, Deutsch observa les événements se produisant en Israël ou concernant directement ce pays : la Guerre de Six Jours en 1967, le massacre des athlètes venus participer aux Jeux Olympiques de Munich en 1972, la Guerre de Kippour en 1973. Cependant, Deutsch ne développa jamais de l’animosité ou de la haine à l’égard du monde arabo-musulman, en dépit des prises d’otages et autres actes violents commis par les militants de la cause palestinienne. Il affirma en public sa fierté de compter, parmi ses disciples, le compositeur marocain Ahmed Essyad (*1938).

Une pareille attitude valut à Max Deutsch des inimitiés prononcées. Il fut considéré comme un provocateur après avoir dirigé en 1976, au cours de l’un des Grands concerts de la Sorbonne, une cantate pour contralto, percussion, récitant et orchestre de chambre d’Essyad, intitulée Identité. Deutsch reçut, en cette période reliée aux conséquences des événements de Mai 1968, des menaces de mort de la part de certains Juifs conservateurs, tout comme une missive du comédien Roger Hanin (1925-2015). Agissant en qualité de président de l’Association des gens du spectacle amis d’Israël, il lui reprochait d’avoir permis la déclamation d’un texte « d’une rare violence qui ne profite guère à la paix et qui ne peut que nuire aux survivants du génocide hitlérien. » Il accusait aussi Deutsch de s’être associé à une « propagande anti-israélienne ».