Des poèmes aux ballets

là où les arts dialoguent

Des poèmes

aux ballets

Si l’alliance des salons avec les théâtres produit bel et bien une dynamique sociale et économique propice à la création artistique, elle incite également les artistes à envisager leurs collaborations sous l’angle d’un dialogue permanent entre les arts. Ce processus interne à l’esthétique qui se développe alors s’oriente dans deux directions : la musique tendant d’un côté vers la poésie et de l’autre vers la peinture. Deux tendances qui se rejoignent au point où poésie et peinture deviennent chorégraphiques, comme si, par le truchement de la danse, elles finissaient par revenir dans le giron de la musique. Ce mouvement de balancement continuel, où littérature et arts plastiques oscillent entre la musique et la danse, caractérise manifestement la période dès ses débuts. Y compris, donc, avec Namouna, où Lalo puise dans le registre éminemment pittoresque (quoique bientôt passé de mode) de l’orientalisme.

Musique poétique – poésie chorégraphique

Debussy partage avec Mallarmé une singularité qui le tient à l’écart des mondanités auxquelles il ne sacrifie qu’à contre-cœur. Pour sa part, le poète réunit chaque mardi ses amis à son domicile du 89 rue de Rome dans un salon quelque peu différent de ceux qu’organisent ses voisins mieux nantis. Si cette singularité les rapproche certainement, c’est une esthétique commune qui a incité Debussy à composer ce Prélude à l’après-midi d’un faune qui demeure sans doute l’exemple le plus célèbre d’une musique conçue d’après un texte poétique et devenue par la suite un ballet.

En son principe, L’après-midi d’un faune est un poème pastoral (une églogue) que Mallarmé composa en 1876, même si, à en croire sa correspondance, le poète travaillait à ce sujet dès 1865. Pour l’illustrer, il fait appel à celui qui demeura jusqu’à sa mort l’un de ses plus fidèles amis : le peintre Édouard Manet (1832-1883). Le poète était d’ailleurs proche des impressionnistes, et il est possible qu’il ait reconnu dans l’adaptation musicale de Debussy (qu’il remercie dans une lettre en les termes les plus chaleureux) cette façon de travailler la texture du son comme une forme à part entière, à la manière qu’avaient les peintres impressionnistes de travailler celle de la couleur en vue de former leurs tableaux.

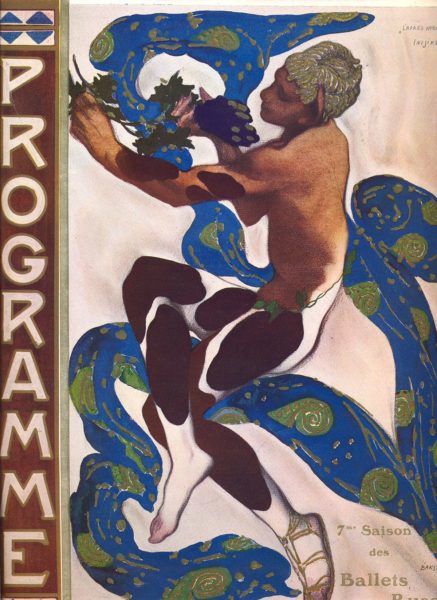

Cette visualité nouvelle infusant le registre musical prend un nouvel essor lorsque l’œuvre symphonique de Debussy est cette fois adaptée en ballet en 1912, une dizaine d’années après la mort de Mallarmé. L’Étude de décor pour Le Prélude à l’après-midi d’un faune que réalise Léon Bakst (1866-1924) à cette occasion reprend ainsi le style nabi que poursuit K.-X. Roussel, à la même période, pour son rideau du Théâtre des Champs-Élysées ; Roussel qui en prolongea l’esthétique jusqu’au début des années 1930 en peignant une toile de grand format d’après le thème du ballet. Mais davantage peut-être que ses décors, ce sont les costumes de Bakst pour Nijinski et les Ballets russes, ainsi que les photographies que le baron Adolphe de Meyer (1868-1946) en réalisa avant de les réunir en album en 1914, qui ont définitivement rendu l’œuvre inséparable de la vision chorégraphique qu’on en a.

En comparaison, toutefois, le destin visuel de L’Apprenti sorcier composé en 1897 par Paul Dukas (1865-1935) est encore plus marqué par ses reprises ultérieures, mais pour d’autres raisons, en l’occurrence indépendantes de la volonté du musicien. C’est en effet l’adaptation qu’en fit Walt Disney (1901-1966) en 1940 dans Fantasia qui en rendit le thème mondialement célèbre, tout en occultant quelque peu le nom de son compositeur. L’esthétique de dessin animé oblitéra de surcroît le style expressionniste des illustrations que fit en 1924 Ernst Barlach (1870-1938) d’après le poème de Goethe (1749-1832) dont s’était inspiré Dukas. Il faut bien reconnaître que la danse des balais qu’inspira à Disney sa musique n’avait en définitive que peu à voir avec le « devenir-ballet » vers lequel s’orientait originellement son Scherzo symphonique…

Musique picturale – peinture-ballet

Au contraire de L’Apprenti sorcier de Dukas, Albert Roussel (1869-1937) conçut dès le début Bacchus et Ariane comme un ballet. Il fut créé le 22 mai 1931 à l’Opéra, sous la direction de Philippe Gaubert (1879-1941), d’après une chorégraphie du jeune Serge Lifar (1905-1986) et des décors de Giorgio de Chirico (1888-1978). Ce dernier, théoricien et praticien de la « peinture métaphysique », un temps encensé par les surréalistes avant qu’ils ne le répudient, avait opté dès le milieu des années 1920 pour un art classicisant aux références historiques transparentes. Le geste que Chirico attribue à Jupiter dans son esquisse, par exemple, renvoie à celui de Bacchus découvrant Ariane dans le tableau éponyme du Titien (1488 ?-1576).

La célébrité de cette œuvre permet de penser que Roussel n’a pu l’ignorer, bien qu’il s’inspirât d’abord du conte d’Ovide qui fournit à Titien son sujet. De la composition picturale, Roussel a pu retenir le rythme effréné de la bacchanale de ménades et de satyres (la version grecque des faunes) qu’interrompt et exacerbe simultanément le bond qu’effectue Bacchus hors de son char à la vue d’Ariane. L’insistance du peintre sur le moment de la danse et la frénésie qu’elle engendre correspond à cette transformation du poème en chorégraphie par le truchement de la peinture que la musique seule parvient à restituer.

Une musique pittoresque ?

L’orientalisme au prisme de Namouna

Debussy s’enthousiasma pour le Namouna de Lalo, sérénade devenue fantaisie-ballet et désignée comme un ballet-pantomime, que lui avait commandé l’Opéra de Paris où il fut créé le 6 mars 1882. Lalo avait tiré argument d’un « conte oriental » éponyme qu’écrivit dans sa jeunesse le poète et dramaturge Alfred de Musset (1810-1857), et peut-être aussi des Mémoires de Giacomo Casanova (1725-1798) qui circulent à l’époque dans des versions expurgées, voire fautives. Quoiqu’il en soit, le destin tragique de cette esclave grecque s’inscrit dans un mouvement qu’avait amorcé en peinture, quelques décennies auparavant, Eugène Delacroix (1798-1863). Devenu partisan de l’indépendance de la Grèce qui luttait contre le joug ottoman (de 1821 jusqu’en 1829), il développa une iconographie demeurée fameuse, qui va de sa Scène des massacres de Scio (1824), où les femmes de cette petite île furent réduites en esclavage, à l’allégorie réelle que constitue La Grèce sur les ruines de Missolonghi (1826). Ce faisant, Delacroix initiait, à partir de la Grèce qu’il ne visita pas, un orientalisme qui prit un tour plus réaliste seulement après son voyage au Maroc et en Algérie en 1832.

L’orientalisme de Namouna est en partie au moins héritier de ce pittoresque aux repères géographiques incertains. Les esquisses et maquettes de décors réalisées en 1881-1882 par Philippe Chaperon (1823-1906) et Jean-Baptiste Lavastre (1834-1891) hésitent entre l’atmosphère hellène instaurée par Delacroix, l’orient byronien qu’il fantasmait encore dans La Mort de Sardanapale (1827), et l’Orient réel qu’il découvrit au Maghreb. Une hésitation que résolut, quant à lui, Henri Adrien Tanoux (1865-1923), dans son tableau intitulé Namouna, où il reconduit pour l’essentiel les clichés désormais attachés aux corps des femmes et des « orientaux » : nudité, soumission, indolence… Autant de stéréotypes qui montrent aussi les limites d’une liberté créatrice qui se borne à reconduire une imaginerie plutôt qu’à laisser libre cours à l’imagination.